はじめに

PS Vitaは携帯機として優れたゲーム体験を提供しますが、「PCの大画面でプレイしたい」「録画・配信に使いたい」と思う場面も多いのではないでしょうか。

しかし、PS Vitaは公式では映像出力機能を備えていないため、そのままではPCへ画面を映すことができません。

そこで本記事では、CFW(カスタムファームウェア)導入済みのPS Vitaで利用できる「vita-udcd-uvc」プラグインを使ったPC出力方法を紹介します。

物理的な改造やキャプチャーボードは不要、ソフトウェアだけで映像をUSB転送できます。もっとも簡単で費用のかからない方法です。

Vitaの画面をPCへ出力できるプラグイン「vita-udcd-uvc」とは?

CFW環境のPS Vitaでは、vita-udcd-uvc(PSVita USB Display Class Driver / USB Video Class)というプラグインを導入することで、USBケーブル経由でPC上にVitaの画面を表示できます。

vita-udcd-uvc の特徴

- USB経由でVita画面をリアルタイム転送

- キャプチャーボードが不要

- 遅延は比較的小さい

- Windows / Mac / Linux で利用可能

- OBSなどの配信・録画ソフトと併用できる

- 導入手順がシンプル

現状、最もコストがかからず、実用性が高いVita画面出力方法と言えます。

画質・遅延の目安

- 解像度:960×544(Vitaネイティブ)

- フレームレート:30fps前後

- 遅延:0.1〜0.2秒程度(環境により変動)

配信や録画には十分ですが、高速アクションゲームでの完全無遅延プレイは難しい場合があります。

事前準備(必要なもの)

- CFW導入済みのPS Vita(HENkaku / Ensō など)

- USBケーブル(充電・データ転送対応のもの)

- PC(Windows / Mac / Linux)

- AutoPlugin II

- インターネット接続(プラグイン取得のため)

「vita-udcd-uvc」プラグインの導入手順(AutoPlugin II 使用)

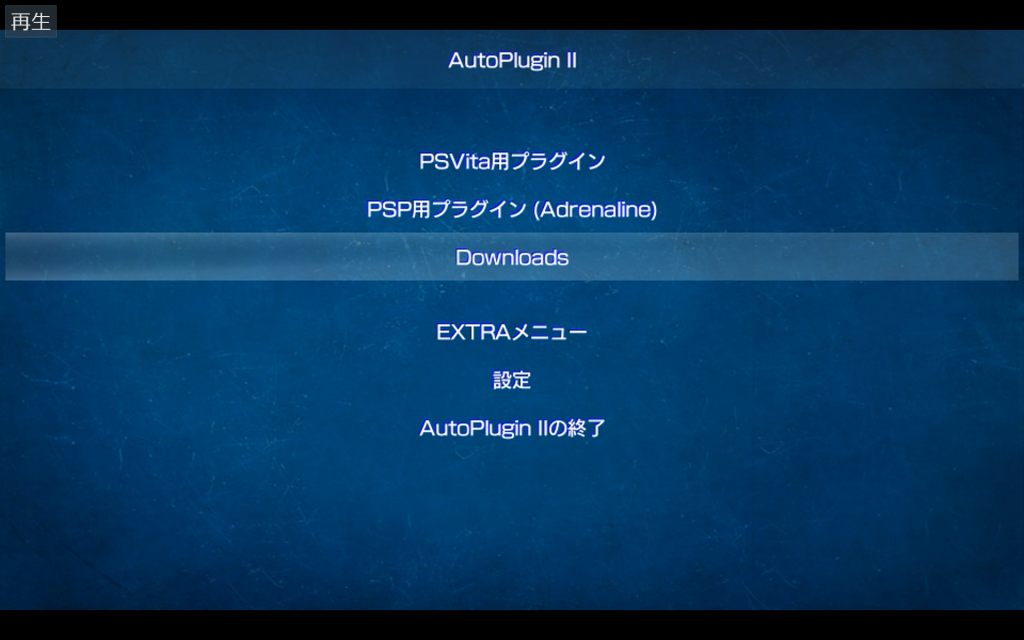

ここでは AutoPlugin II を利用した最も簡単な導入方法を紹介します。

AutoPlugin IIの導入方法についてはこちらの記事を参照してください。

- AutoPlugin II を起動

- メニューから

「PSVita用プラグイン」 → 「プラグインをインストール」 を選択 - 一覧より 「udcd_uvc by xerpi」 を選び、○ボタンで決定

- 自動でダウンロード → インストールが実行

- インストール完了後、Vitaを再起動

- 再起動後、プラグインが有効化されます。

PC側でVita画面を表示する方法(Windows)

プラグイン有効化後、VitaをUSBで接続するとPC側で「USBビデオデバイス」として認識されます。

ここでは Windows を例に説明します。

- VitaをUSBでPCに接続

- 自動的に「PS Vita」などの名前でUSBカメラとして認識

- カメラアプリ / MPC-BE / VLC / OBS を開く

- デバイス一覧から 「PSVita」 を選択

例えば、MPC-BEでは「ファイル」→「デバイスを開く」を選択することで、以下のようにPS Vitaの画面が表示されます。

よくあるトラブルと対処

映像が映らない

- PS Vita と PC の両方を再起動する

- USBポートを変更する

- ケーブルが「充電専用」でないか確認する

- 他のUSB関連プラグインと競合していないか確認する

音声が出ない

vita-udcd-uvc は 映像のみ転送します。

音声が必要な場合は次のいずれかを利用してください。

- PS Vita本体のイヤホンジャック → PCライン入力

- Bluetoothスピーカー

- 外部マイクで音だけ別録りする

おわりに

CFW環境のPS Vitaと「vita-udcd-uvc」プラグインを組み合わせることで、キャプチャーボードなしでPCへ高品質に画面を出力できます。

遅延も少なく、録画・配信・攻略用の映像出力として非常に実用的です。

PS Vitaでゲーム実況をしたい方、大きな画面でプレイしたい方には、ぜひ試していただきたい方法です。

今後もPS Vita関連の便利情報やツール紹介を発信していきます。

コメント